少子高齢化が進む中、日本では深刻な人手不足に悩む企業は多く、日本国内では十分な人材を確保することが難しくなってきました。

特に、介護、建設、農業、外食、宿泊業などの現場系の仕事ではどんどん働き手の数が減っています。

そんな中、外国人労働者を積極的に「即戦力となる労働力」として受け入れたいという動きが高まっています。

特定技能制度は、「人手不足への対応」と「実習制度の限界を補う」ことを目的として設計された、新たな外国人受け入れ制度です。

本記事では、技能実習との違い、2027年に始まる予定の「育成就労制度」、さらには他国の制度事例も触れながら、日本の外国人労働受け入れの現状と課題を整理していきます。

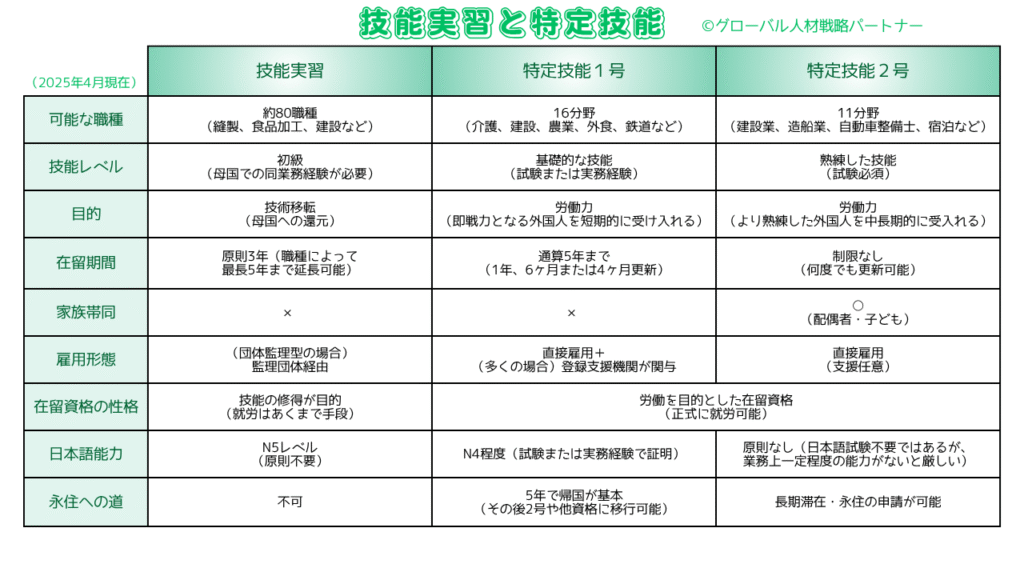

就労の在留資格の違い

日本で働くなら、在留資格は技能実習や技人国でいいのでは?

そう思う方も多いかもしれませんが、どちらの在留資格も「出来ること」「出来ないこと」があります。

技能実習では、家族と一緒に日本で暮らすことは出来ず、ようやく仕事に慣れてきた頃には帰国しなければならないのが実情です。

技人国は、専門性を活かした業務であれば継続して働けますが、製造業などのブルーカラー職種では働けません。

このような制限があるため、特に人手不足が深刻な業種では「この制度では対応できない。。。」と感じられる企業も多いようです。

そこで登場したのが「特定技能制度」です。

この制度では、必要な分野で即戦力となる外国人を正規に受け入れることができ、職種によっては、長期就労や家族の帯同も可能になります。

特定技能制度とは?~即戦力としての外国人受け入れ

従来の技能実習制度は、「人材育成」「国際貢献」が目的であり、労働力確保が主眼ではありませんでした。

これに対し、政府は人手不足に対応する新制度として「特定技能制度」を新設しました。

技能実習:母国に技術を持ち帰るための「研修制度」

特定技能:日本の労働力不足を補うための「労働制度」

特定技能1号と2号

さて、技能実習と同様に、特定技能制度にも1号と2号があります。

名前が似ていることから、「技能実習」と「特定技能」を混同する人も少なくありません。

簡単に言えば、特定技能1号はスタートライン、特定技能2号は熟練者向けのゴールラインという位置づけです。

※【特定技能】物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネン製品の供給の3業種を2027年を目途に拡大予定(2025年5月13日現在)

特定技能人材の定着が進まない理由

技能実習と比べて、特定技能で働く外国人労働者には、労働環境や条件は一見良いように見えます。

ところが、定着率は思ったよりも高くありません。なぜでしょうか?

業種にもよりますが、離職率は、なんと約50%近く(2025年2月時点の直接雇用の海外人材労働者の離職率:45.9%)になるんです。

主な離職原因

- 労働条件や待遇への不満:賃金水準や労働時間、福利厚生など

- 日本の企業文化や働き方への適応困難:職場の慣習やコミュニケーションスタイルに馴染めない

- 語学力やコミュニケーションの壁:日本語の理解不足や誤解によるストレス

- 都市部への移動志向:地方で採用されても東京や大阪などの都市部へ流出する傾向

- 支援体制の不十分さ:支援機関による支援の質のバラつき

2027年スタート予定「育成就労制度」とは?

技能実習制度は、1993年に「開発途上国への技術移転と人材育成」を目的として始まりました。

しかし、長時間労働や低賃金、劣悪な労働環境などの問題が指摘され、国内外から批判が高まっていました。

この流れを受けて、新たに創設されるのが「育成就労制度」です。

これは、現行の技能実習制度を廃止し「労働力確保」と「人材育成」の両立を図ることを目的としています。

✅2027年6月20日までに施行予定

✅2030年を目途に完全移行予定

特に注目されているのが、外国人材の地域定着の問題です。地方自治体は生活コストや生活環境を強みに受け入れを進めようとしていますが、現実には都市部志向が強く、構造的課題も存在します。

イタリアのクオータ制度に学ぶ:地域別の外国人受け入れ枠

筆者がイタリアの移民弁護士事務所でインターンをしていた際に印象的だったのが、「Decreto Flussi(入国令)」によるクオータ制度の存在でした。

イタリアでは、外国人労働者の受け入れ数が職種ごと・地域ごとに定められており、地方の労働市場の需給バランスを考慮して、年間の受け入れ枠が割り当てられています。

このような地域単位での調整制度は、都市集中の抑制や地方への定着支援に大きく貢献しています。

日本でも、将来的にこうした地域単位での受け入れ調整を導入することで、より持続可能な受け入れ態勢を築くことができるかもしれません。

他にも、地域別に外国人労働者を受け入れている国として、

- カナダ(州ごとのPNP:州指名プログラム)

- オーストラリア(地方移住プログラム)

- ドイツ(地域需要に応じたビザ要件)

などがあり、地域別の人口バランスや労働需給調整に活用されています。

まとめ:より柔軟で実効性ある制度運用へ

- 技能実習は「研修」、特定技能は「労働」、育成就労はその中間──制度目的の明確化が重要

- 特定技能は永住やキャリア形成への道が見えるが、定着支援や地域政策とセットで考える必要あり

- 国際比較に学び、地域単位での受け入れ調整や柔軟な制度運用がカギ

外国人材を単なる労働力と捉えるのではなく、地域と共に暮らす“生活者”として迎え入れる。

そんな制度と社会づくりが、これからの日本にますます求められているのではないでしょうか。