「日本で働く外国人」と聞いて、まず思い浮かべるのは「技能実習」かもしれません。

しかし、実はこのほかにも「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」という、ホワイトカラー向けの在留資格もあります。

今回はこの2つの制度を比較しながら、「制度上の格差」や「制度が想定していなかった現場の声」、さらには永住制度や国際比較を通して、日本の外国人受け入れのあり方について考えてみたいと思います。

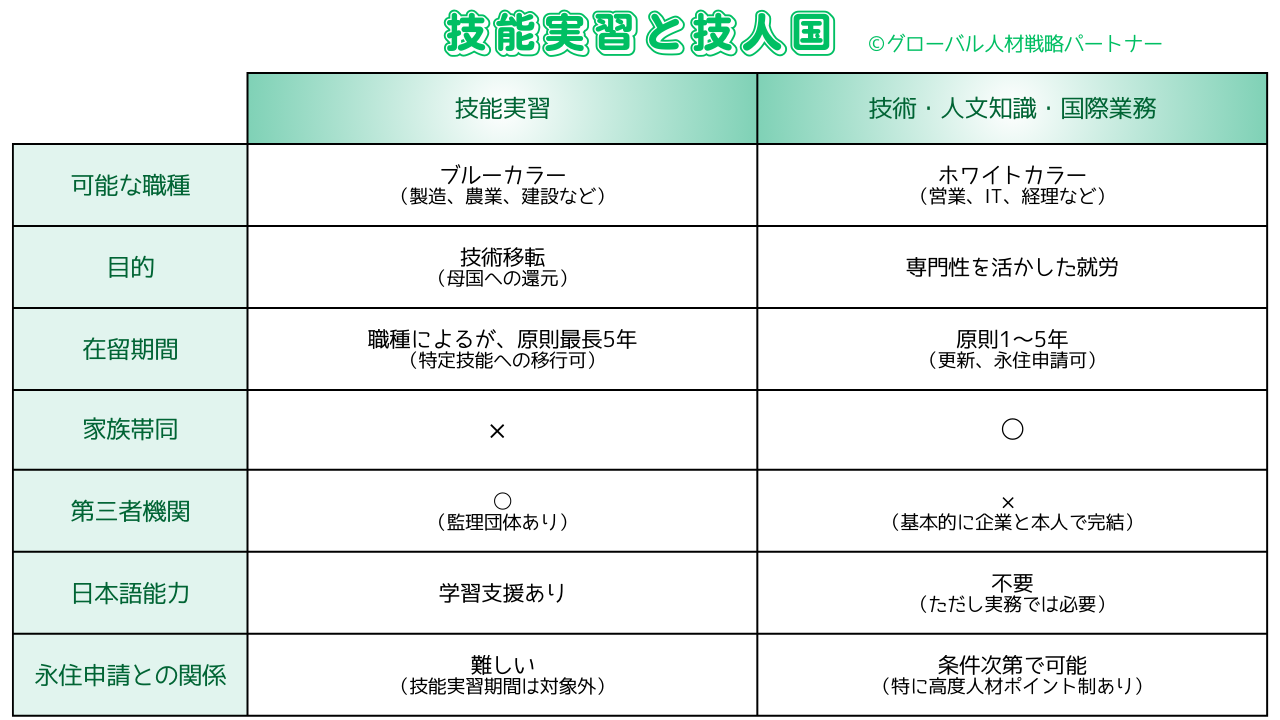

技能実習と技人国の基本的な違い

手に職があれば、安泰?

技術やスキルを身につけて「手に職をつけたい」と考える方は多いでしょう。では、実際にそれを実現して来日した外国人たちは、日本で安定した就労を続けられているのでしょうか?

「職場が合わず退職した」「会社が倒産した」「病気で働けなくなった」など、誰にでも起こり得ることです。

しかし外国人の場合、「在留期限」があるため、一定の期間内に就労先を確保しないと日本に滞在し続けることができません。

技能実習には「監理団体」という第三者の支援体制がありますが、「技人国」は基本的に企業と本人のみで対応するため、支援が途絶えやすいのが現状です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に留まりたい

例えば、ベトナム人の「技人国」在留資格者数は、ここ10年で約15倍に増えています。(2024年10月では、10万人弱)

一見、「技人国=高度人材だから安心」と思われがちですが、現場では次のような悩みが寄せられています

専門外の雑用を押しつけられます。高度人材って言ったよね・・・?

転職したいけれど、今のビザ(在留資格)で問題がないか不安

・・・

日本語でのコミュニケーションが上手くいかず、転職活動が思ったようにできない

仕事を失っても、また“高度人材”として働きたい。でも、どうすればいいのか分からない

そんな不安を抱える外国人も少なくありません。

「技術・人文知識・国際業務」で働くメリットとリスクは?

以下は、「技術・人文知識・国際業務」の主な利点と留意点です。

メリット

✅ 専門性での就労が可能

- 技術分野 : ITエンジニア、プログラマー、機械設計、製造技術者など

- 人文知識分野 : 経営企画、マーケティング、会計、法律関連など

- 国際業務分野 : 翻訳・通訳、語学教師、海外営業など

✅ 長期的な滞在・キャリア構築が可能

「技人国」は、1年、3年、5年などの在留期間があり、更新を繰り返すことで長期滞在が可能です。

また、日本でのキャリアを積むことができ、将来的に永住申請も視野に入れられるのが大きなメリットです。

✅ 家族の帯同が可能

配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に呼び寄せることが可能です。

配偶者も条件を満たせば資格外活動(アルバイト)許可を得てパートタイムで働くこともできます。

✅ 日本企業での実務経験が得られる

多国籍なビジネス環境では、日本企業での実務経験は大きなキャリアの武器になります。

特に礼儀・納期・品質など日本ならではのビジネス文化に触れることで、グローバルな視点を広げることができます。

✅ 転職も可能(在留資格の範囲内で)

「技人国」は、職種の範囲内であれば転職も可能です。例えば、ITエンジニアが別の会社のIT職に転職する場合、在留資格をそのまま引き継ぐことができます(※転職後、入管への届出が必要です)。

✅ 高度人材ポイント制度の対象になることも

「技術・人文知識・国際業務」の活動が「高度専門職」に該当する場合、高度人材ポイント制の対象となり、次のような特典を受けられることもあります:

- 永住申請の要件が短縮(通常10年→1年または3年)

- 両親や家事使用人の帯同も一定条件で許可される

留意点

⚠️ 職種が限定されている

この在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門職にしか従事できないため、例えば以下のような職種には就くことができません。

- 工場のライン作業、清掃などの単純労働

- 飲食店のホールスタッフ(通訳など特別な業務がない場合)

- コンビニの店員などの接客業務

もしこのような仕事をしてしまうと、不法就労とみなされ、最悪の場合在留資格の取消しや強制退去のリスクもあります。

⚠️ 職種外業務や転職には注意

たとえ同じ会社内でも、業務内容が在留資格の範囲外に変わった場合は注意が必要です。

例) プログラマーとして入社 ⇒ 現場作業中心の部署に異動 ⇒ 不法就労になる可能性

また、転職する場合も「同じ在留資格で許可される職種かどうか」を事前に確認し、入管への届出が必須です。

⚠️ 起業・副業に制限がある

この在留資格の活動は「雇用された会社での業務」に限定されています。

- 自分で会社を作って働く ⇒ 原則NG(「経営・管理」ビザが必要)

- 副業でアルバイト ⇒ 原則NG(資格外活動許可が必要)

自由な働き方が難しいという点は、他の在留資格(永住、配偶者、定住など)と比べた時のデメリットになります。

⚠️ 日本語力や文化の壁がある

特に人文知識・国際業務の分野では、日本語でのビジネスコミュニケーションが求められる場面が多くあります。

日本語力が不足していると、以下のような問題が起こることも

- 上司や同僚と意思疎通が取れない

- 昇進や評価で不利になる

- ミスコミュニケーションがトラブルに発展することも

⚠️ 在留期間の更新・在留資格管理が複雑

在留資格は定期的に更新が必要で、その際に雇用証明書や納税証明、在職証明などの書類が求められます。

- 会社の倒産・退職 ⇒ 在留資格の更新ができないリスク

- 在職していない期間が長い ⇒ 在留資格の取消し対象になる場合も

つまり、雇用状況が在留資格に直結するため、職を失うことが生活の不安定化につながりやすいのです。

技能実習でいくら働いても、永住できない?

制度的な違いは「永住のしやすさ」にも大きく影響します。

技能実習制度は「母国への技術移転」を目的としており、制度そのものが永住を前提としていません。そのため、どれだけ長年日本で働いても、永住申請の要件に該当せず、申請自体が難しいケースが大半です。

一方、「技人国」や「高度専門職」などの在留資格は、永住申請が可能で、政府も高度人材に対して永住権取得の緩和を進めています。

参考

産経新聞 芸大留学生7割が中国人、10年で11倍の大学も

(※記事に出てくる「ブローカー」は、違法行為をしているわけではありません。)

国際比較:移民国家との違い

さらに視点を広げてみましょう。アメリカやカナダといった“移民国家”では、入国時点で永住権(グリーンカード)を持っていることも珍しくありません。

これは、「外国人を最初から“国民候補”として受け入れる」という考えに基づいた制度設計です。

一方、日本は制度的に「永住からスタートする外国人」を原則として受け入れておらず、すべての外国人が“期限付き”の在留からスタートする構造になっています。

この制度の違いは、単なる滞在年数や職種の問題ではなく、「移民をどのように社会に迎え入れるか」という国の姿勢の違いを表していると言えるでしょう。

まとめ

- 技能実習と技人国では、制度の目的・支援体制・将来の選択肢が大きく異なる

- 技人国では永住申請への道が比較的開かれているが、制度上の制約も多い

- 技能実習制度は永住を想定しておらず、在留期間終了後の選択肢が限定的

- 日本は非移民国家として“期限付き滞在”を前提にしているが、グローバルな人材争奪の中で「定住可能性」も今後の重要な視点となる

外国人が「日本で働く」を人生設計の一部として選べる社会にするためには、受け入れる側が制度の構造とその影響をより深く理解しておく必要があるのではないでしょうか。