近年、外国人による交通事故がニュースで取り上げられることが増え、特に「外国運転免許証の切替制度(外免切替)」のあり方が注目を集めています。

しかし、そもそも私たちが“当たり前”だと思っている日本の交通ルールは、世界でも通用する”常識”なのでしょうか?

今回は「世界の交通ルール」に注目し、日本との違いや外免切替制度の見直し、そして世界のユニークなルール、運転スタイルと国民性をご紹介します。

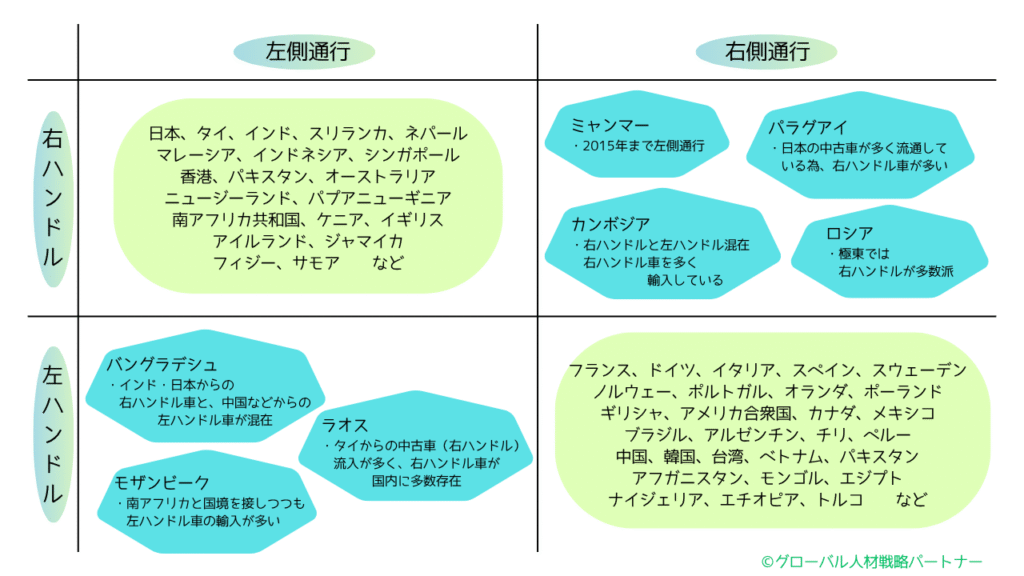

通行方向とハンドルの位置:世界のスタンダードは?

世界全体で見ると、右側通行が約65%、左側通行が約35%を占めています。

日本は「左側通行」の国で、それに合わせて「右ハンドル」の車がほとんど。これは、道路中央寄りに運転席があることで、すれ違いや追い越しがしやすく安全性が高まるという理由からです。

ただし、交通ルールと車両の仕様が一致していない国もあります。例えば、歴史的な背景や車両の輸入元の影響、ルール変更などにより、右側通行なのに右ハンドル車が多い国なども存在します。

交通ルール(通行方向)と車両の仕様(ハンドルの位置)

殆どの国では、交通ルール(通行方向)に合わせて車両の仕様(ハンドルの位置)が決められていますが、そうではない国も存在しています。

輸入先のハンドル仕様をそのまま使用していたり、そもそもの交通ルールが変わってしまったりと、理由は様々のようですね。

日本の免許証

「日本の免許証」を取得するためには、自動車教習所に通って、学科の知識や技能を学び、試験に合格する、という形が一般的です。教習所では、交通ルールや運転技術など、運転に必要な知識と技術を身につけることができます。

一方、外国で取得した運転免許を日本の免許へ一部試験免除で切り替える「外免切替」制度もあります。外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができます。

これが、「外免切替」(外国運転免許証の切替え申請)で、特に海外滞在歴のある日本人や在日外国人が利用する制度として知られてきました。

外国運転免許証の切替制度(外免切替)とは?

外国人が日本で運転する場合、以下のいずれかの免許が必要です。

- 日本の運転免許証

- ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証

⇒日本は「ジュネーブ条約」に加盟している為、同じジュネーブ条約(道路交通に関する条約)加盟国が発行した国際運転免許証が、日本では有効です。

同じ「国際運転免許」でも、「ウィーン条約」のみに加盟している国で発行された免許では日本では無効となります。(例:オーストリアやポーランド発行) - 一部の国(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の自国免許+翻訳文

さらに、一定の条件を満たせば、外国の運転免許証から日本の免許へ切り替える制度(外免切替)があります。

これにより、日本に短期滞在している外国人や、海外経験のある日本人でも、比較的簡単に日本の免許が取得できる仕組みでした。

しかし近年、「試験が簡単すぎる」「一時滞在者が運転するのは危険」という声が増加。

2025年10月から以下のように制度が大きく見直されます👇

外免切替見直しへ 観光外国人の免許取得不可、知識問題10問→50問に

外免切替制度の見直し内容(2025年10月~)

原則、住民票の提出が必要になります。(90日以上の滞在者が対象)

住民票が必要ということは、在留カードを持っている中長期在留者になるため、短期滞在の観光客はもう切り替えができなくなってしまうんですね。これまで、短期滞在の観光客は一時的な滞在先を登録していたようですが、連絡が取れなくなってしまうケースもあったようで・・・。

- 筆記試験(知識確認):「〇×式」のイラスト問題を廃止し、10問→50問へ増加、正答率7割→9割以上が合格基準に

- 実技試験:踏切・横断歩道の対応、ウィンカーの出し方等も厳格に評価

制度が見直しされる前の、駆け込み受験の需要が高まっています。

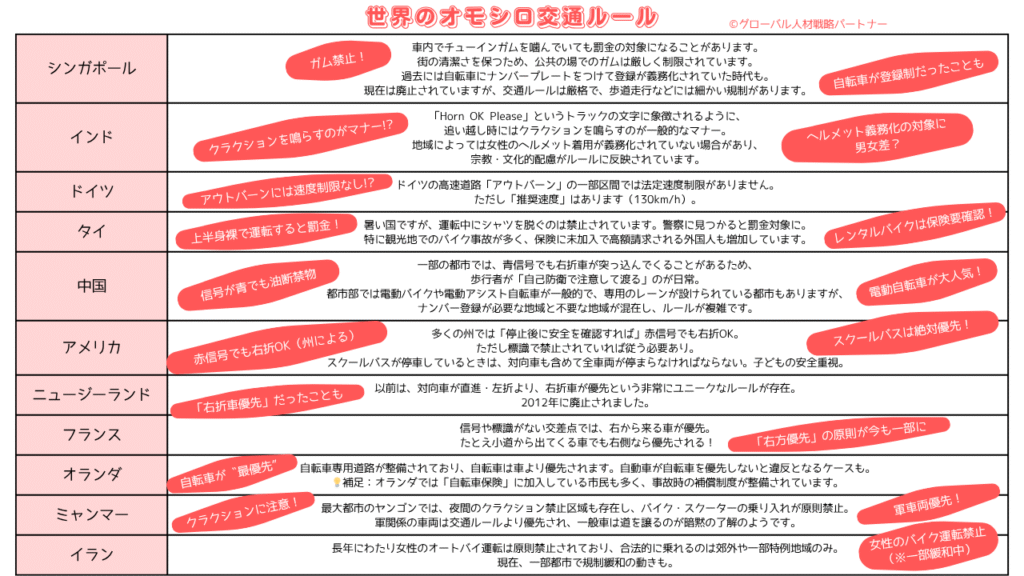

世界のおもしろ交通ルール【国別ピックアップ+乗り物別豆知識】

世界には、日本の常識からは想像できないような交通ルールがたくさんあります!

交通ルールは「車」だけに限りません。各国では、バイクや自転車にも地域独自のルールや文化があります。旅行や居住の際には、事前にチェックしておくと安心ですね。

運転スタイルと国民性の不思議なリンク

交通ルールや車の仕組みだけでなく、実際の“運転スタイル”にも国ごとの個性がにじみ出るのが、海外の面白さでもあります。

ミャンマー、パキスタン、イタリアなどで実際に出くわしたことをご紹介します。

ミャンマー:温厚な国民性とアグレッシブな運転のギャップ

普段は穏やかで控えめな人が多いミャンマーですが、ひとたびハンドルを握るとその印象が一変!

車間を詰めてグイグイ割り込んだり、クラクションを多用したり…運転中はまるで「人が変わったよう」になる光景をよく見かけます。

“ゴルゴ31(?!)”のようにスイッチが入る感じは、文化と実利のせめぎ合いなのかもしれません。

イタリア:ラテン気質全開のドライブと神業パーキング

陽気で大らかなイタリア人ですが、運転は意外と(?)荒っぽいことで有名です。

筆者も現地でバスに乗った際、山道をスピード感たっぷりに飛ばされ、車酔いに…。朝食に食べたゆで卵が胃の中でグルグルして気持ち悪くなってしまいました。

しかも、イタリアではどこでも“隙間さえあればパーキング”という文化が根づいていて、前後10cmほどしかないようなスペースにも、器用にスッと駐車する光景は圧巻。

どうやって入れたの!?と、思わず目を見張る「神技」です。

その他にも、国ごとのユニークな運転スタイルを実際の運転マナーや道交法、文化的背景と結びつけて解説します。

日本:ルール厳守とおもてなし精神が反映された運転

日本の運転スタイルは、まさに“きっちり”&“譲り合い”の国民性が表れています。

ウィンカーをきちんと出し、横断歩道では歩行者に道を譲るドライバーが多く、車のクラクションも「できれば使わない」傾向にあります。

また、トラックやタクシーの運転手が軽く会釈するなど、“礼儀正しい運転”が特徴です。

ドイツ:論理的&几帳面な国民性が運転にも

ドイツではアウトバーンの一部で速度無制限区間がありますが、車間距離をしっかり取り、無理な追い越しはほとんどありません。

「速くても安全に」が基本。

高速であっても、信号のない横断歩道ではピタッと止まるなど、合理性とルール重視が徹底されています。

インド:臨機応変&カオスの中の調和

一見すると無秩序に見えるインドの道路ですが、そこには“ローカルルール”があります。

人も車も牛も自転車も混在し、クラクションは“会話”のように鳴らす文化。

「交渉型社会」らしく、状況に応じて“押しの強さ”が求められるのも特徴です。でも不思議と事故は少ないのです。

アメリカ:自己責任と自由のバランス

アメリカは州によって交通ルールが異なりますが、基本的に「マイペース」で運転する人が多いです。

赤信号でも右折OKという自由なルールもあれば、スクールバス停止時の「絶対停止」など子どもの安全には超厳格。

譲るべきところは譲るけれど、自分の優先権はしっかり主張するスタイルが印象的です。

ブラジル:情熱的だけどローカルマナー重視

ブラジルでは車線変更もスピードも大胆な人が多く、信号無視もやや多め。

一方で、夜間に信号で止まると強盗に遭うことがある地域では「安全のために信号無視するのが常識」な場所も。

状況判断力と地元の知識がドライバーに求められる国です。

フランス:プライドと権利主張がハンドルに表れる

「自分の権利を主張する」のが文化のひとつとも言われるフランス。

運転でも、自分の優先権をしっかり主張する傾向があります。

パリ市内では渋滞中のクラクションや割り込みも多く、運転の“エスプリ”はなかなかのものです。

ベトナム:バイクの海と“空気を読む”運転

都市部では車よりもバイクが圧倒的に多く、信号があってもバイクが途切れることはほぼありません。

そのため、“相手の動きと目線を読んで進む”能力が必要不可欠。

バイクと人の「間合い感覚」が絶妙で、空間の捉え方が独特です。

筆者も一昔前に友人とホーチミン市を旅行した際、大通りを無数のバイクが行き交う中、横断歩道も信号もないのに向こう側に見事に渡っていくベトナム人たちを見たときはビックリしました。

私たちもベトナム人にならって横切ろうと思いましたが、怖くて何度も躊躇してしまいました。

しばらくベトナム人の様子を観察しているうちに、バイク側と歩行者側が阿吽の呼吸でかわしていくのが分かり、渡ってみることに。

友人とヒーヒー言いながらバイクの海の大通りに飛び込み、渡ってみるとバイクが私たちをヒュンヒュンよけて去って行きました。

一度成功すると、大縄跳びのように入るタイミングが掴めてきます。

アジア圏に多い「クラクション=会話」文化

日本では「緊急時」「注意喚起」以外でのクラクション使用はほとんどありませんが、アジア圏ではクラクションが“道の会話ツール”として日常的に使われている国が多く見られます。

| ミャンマー | 普段は穏やかな人々も、運転中はぐいぐいと前に出るアグレッシブな一面を見せます。 クラクションは「今から行くよ!」「そっち気づいてる?」といったアイコンタクトの代わりのように活用されます。 |

| パキスタン | 交通量が多く複雑な都市部では、クラクションは「今右から追い越すよ」「ここにいるよ」というポジショニングアピール。鳴らすのがマナーとされることも。 |

| インド | 「Horn OK Please」の文字がトラックに描かれているように、クラクションは鳴らして当然・鳴らさないと危険と考えられています。 追い越しや交差点の進入時には必ず合図。 |

| ベトナム | 無数のバイクが縫うように走る交通状況の中で、クラクションは存在を知らせるための最低限の挨拶。 鳴らさずに進む方が危険だとされます。 |

| フィリピン | 交通整理がゆるやかな地域では、クラクションで「道を譲って」「行くからどいて」といった非言語コミュニケーションが日常的。 |

これらの国では、クラクション=敵意や怒りではなく、周囲との調和や相互確認のための“合図”という認識が一般的です。

国民性と運転のクセはリンクしている?

「きちんと並ぶ」「時間に正確」といった国では、運転もスムーズで譲り合いが自然に行われる傾向があり、逆に、「空気を読んで前に出る」「多少の強引さも実力のうち」という国では、運転にもその“交渉力”が現れているようにも見えます。

これはあくまで一例ですが、運転スタイルを通じて“その国の空気”を感じることもできるのが、異文化体験の面白さかもしれません。

まとめ

- 交通ルールだけでなく、運転スタイルやクラクションの使い方にも国民性が表れる

- 外免切替制度は今後厳格化。観光や短期滞在での運転には注意が必要

- 世界の交通事情を知ることで、日本の“常識”がいかに特殊であるかが見えてくる